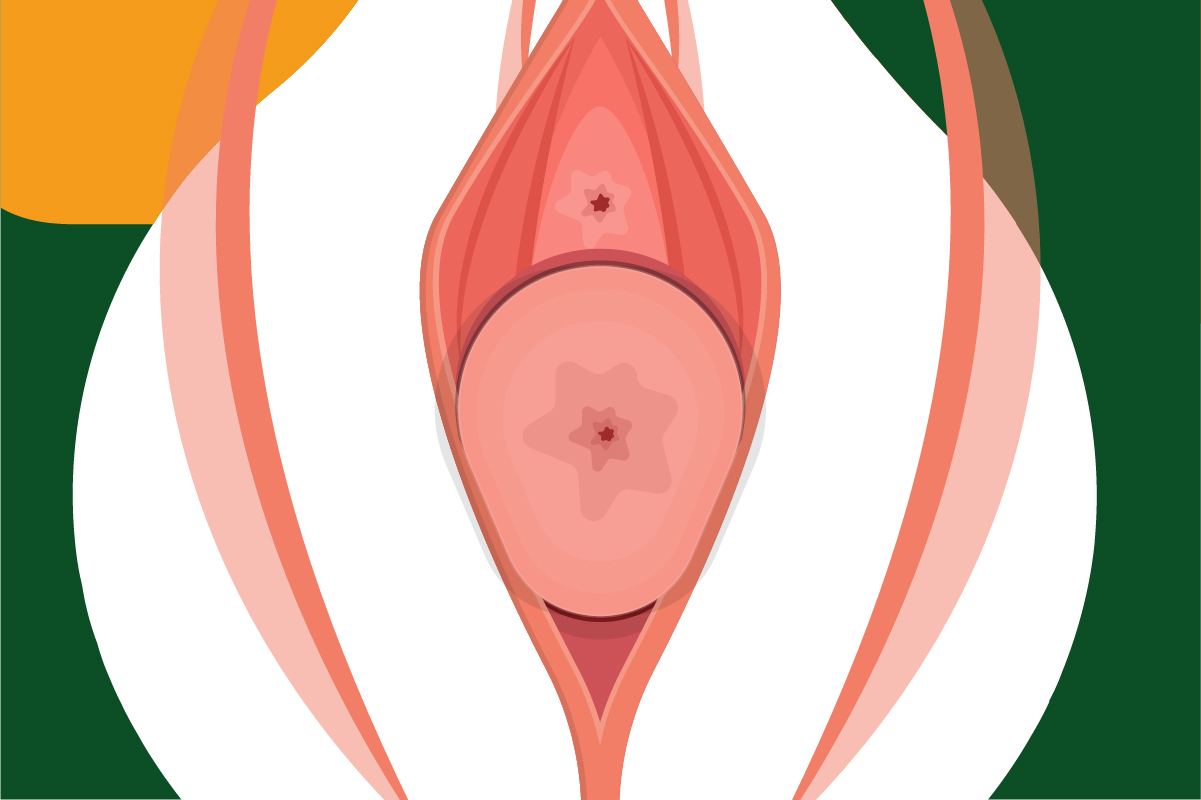

Le prolapsus génital, ou descente d’organes, est une affection fréquente chez la femme, surtout après plusieurs grossesses, à la ménopause ou en cas de faiblesse du plancher pelvien. Il correspond à l’affaissement d’un ou plusieurs organes pelviens — vessie, utérus, rectum ou intestin grêle — dans le vagin. Bien qu’il ne constitue pas une menace vitale, il peut avoir un impact majeur sur la qualité de vie : sensation de pesanteur pelvienne, troubles urinaires ou digestifs, gêne lors des rapports sexuels. La prise en charge thérapeutique vise à soulager ces symptômes, à améliorer le confort quotidien et à prévenir les récidives.

1. Comprendre le prolapsus génital

Le plancher pelvien agit comme un soutien musculaire et ligamentaire. Lorsqu’il s’affaiblit, les organes descendent, entraînant différents types de prolapsus :

- Cystocèle : descente de la vessie, avec troubles urinaires associés.

- Rectocèle : descente du rectum, provoquant constipation ou difficulté à évacuer.

- Entérocèle : hernie de l’intestin grêle.

Le prolapsus est classé en quatre stades selon la sévérité, du simple affaissement interne (stade I) jusqu’à l’extériorisation complète (stade IV).

2. Les traitements conservateurs : premières lignes de défense

Ils s’adressent aussi aux patientes ne souhaitant pas d’intervention chirurgicale ou présentant des contre-indications médicales.

a. Rééducation périnéale

La kinésithérapie périnéale vise à renforcer les muscles du plancher pelvien. Les exercices de Kegel, encadrés par un kinésithérapeute ou une sage-femme, améliorent la tonicité musculaire et réduisent la sensation de pesanteur. Des techniques comme le biofeedback ou l’électrostimulation peuvent compléter la rééducation. Bien que cette approche n’élimine pas un prolapsus avancé, elle prévient son aggravation et améliore les symptômes.

b. Pessaires vaginaux

Le pessaire est un dispositif en silicone inséré dans le vagin, qui soutient mécaniquement les organes descendus. Disponible en différentes formes (anneau, cube, donut), il offre une alternative efficace et réversible. Il est particulièrement utile chez les femmes âgées, fragiles ou en attente de chirurgie. Toutefois, son usage requiert un suivi médical régulier afin d’éviter irritations, infections ou lésions vaginales.

c. Traitement hormonal local

Chez les femmes ménopausées, l’atrophie des tissus vaginaux accentue l’inconfort. Ce traitement ne corrige pas la descente d’organes mais améliore les conditions locales.

d. Hygiène de vie et prévention

Certaines mesures simples contribuent à limiter l’aggravation du prolapsus :

- éviter la constipation chronique,

- maintenir un poids stable,

- pratiquer une activité physique douce (natation, yoga, marche).

3. Les traitements chirurgicaux : une solution durable

Lorsque les symptômes sont sévères ou que les traitements conservateurs échouent, la chirurgie devient nécessaire. Elle vise à repositionner les organes pelviens et à renforcer le soutien anatomique.

a. Chirurgie par voie vaginale

C’est la technique la plus courante, surtout chez les patientes âgées. Elle permet de corriger les affaissements en passant par le vagin, sans incision abdominale. Les principales interventions sont :

- Colporraphie antérieure ou postérieure : réparation des parois vaginales affaissées (cystocèle et rectocèle).

- Hystérectomie vaginale : retrait de l’utérus en cas de descente sévère.

- Suspension de la voûte vaginale : fixation à des ligaments solides pour prévenir la récidive.

b. Chirurgie par voie abdominale ou laparoscopique

Elle consiste à fixer la voûte vaginale ou l’utérus au sacrum à l’aide d’une bandelette synthétique. Réalisée aujourd’hui majoritairement par cœlioscopie (chirurgie mini-invasive), elle offre de très bons résultats.

c. Chirurgie conservant l’utérus

Certaines patientes souhaitent éviter l’hystérectomie. L’utéropédie permet de repositionner et de suspendre l’utérus sans l’enlever.

4. Suites opératoires et prévention des récidives

Après une intervention chirurgicale, la convalescence dure en moyenne 4 à 6 semaines. Durant cette période, il est conseillé d’éviter les efforts physiques intenses, le port de charges lourdes et les rapports sexuels.

À long terme, la prévention repose sur une hygiène de vie adaptée :

- alimentation riche en fibres pour prévenir la constipation,

- activité physique régulière mais modérée,

- maintien d’un poids de forme,

- suivi gynécologique régulier pour détecter toute récidive.

Conclusion

Le prolapsus génital est une affection fréquente mais encore trop souvent taboue. Il existe pourtant de nombreuses solutions. Le choix du traitement doit être individualisé, en tenant compte du degré du prolapsus, des symptômes et des attentes de la femme.

Pour une meilleure pris en charge, voir TRAITEMENT PROLAPSUS GENITAL CASABLANCA